2016年10月17日7點30分28秒🦄,“神舟十一號”載人飛船成功發射升空🙎🏿,將與“天宮二號”空間實驗室進行對接,兩名航天員將在軌駐留33天,這是迄今為止我國載人飛行時間最長的一次任務。10月16日上午🧑🦲,在“神舟十一號”載人飛行任務航天員與記者見面會上🌚,景海鵬和陳冬兩名航天員身著我校服裝與藝術設計學院航天員服裝研發設計團隊研製的秋冬常服帥氣亮相👩👧👧,“東華設計”伴隨航天員們踏上征程。人民日報☢️、光明日報、解放日報🫳、文匯報、新民晚報、上海發布、澎湃新聞等社會媒體對此進行了報道,受到媒體和大眾廣泛關註。

“神舟十一號”航天員景海鵬和陳冬身著東華團隊研製的秋冬常服

中國解放軍、武警、公安👩🏻🔬、民航等⏯,都有代表自己職業形象的服裝🦻🏽,職業服裝在不同季節🤾🏽♂️、不同場合👨🏽🎨、不同角色有所變換♙,從裏到外塑造著特色鮮明的群體形象。提起航天員,人們的腦海中首先浮現的便是包覆於厚重硬挺的宇航服中在浩瀚太空中緩慢移動的形象,回到地面,無論春夏秋冬👋🏻,英武的中國航天員們總是以一款灰藍連體長袖服裝出現在公眾面前,據悉👩🏿🌾,他們例行工作🙇🏿、任務訓練時也同樣穿著這樣一套服裝🔰🧔🏻。

承載著中國精神和中國力量的航天員需要怎樣的著裝,塑造怎樣的外在形象🪓,才與中國令人振奮和期待的航天事業相匹配呢🙅🏿♂️?我校服裝與藝術設計學院航天員服裝研發設計團隊正在設計研發保障航天員太空和地面工作生活全過程的系列專用服裝,其中🧪,既包括航天員在軌工作生活的工作服、鍛煉服、休閑服、失重防護服🧑🏿🔧、睡具等🉐💇🏼♀️,還有常服、任務訓練服、專用服飾等地面任務服裝等數十個種類🪻🍐,這些專用服裝不僅要確保實現多項特殊功能,還要融入中國特色設計元素🏧,為航天員增添時尚氣息🚱。

科技+時尚:解密太空人的“穿衣經”

中國航天員專用服裝是以功能性和工效性優先,兼具美觀性的多功能服裝⛺️,我校服裝與藝術設計學院航天員服裝研發設計團隊在設計上緊扣“飛天夢”和“中國夢”時代主題,無論是面輔料、色彩圖案,甚至服飾細部縫跡線都融入了中國特色時代元素👨🏻🦽➡️,展現中國航天員作為中國夢的太空築夢人和守護者的美好形象👱🏽♀️。

特別是此次執行“神舟十一號”飛行任務的航天員穿著的秋冬常服😀,據該服裝的主持設計者周洪雷副教授介紹,服裝一方面突破以往單一用色模式👩🏼🚒,在天空色湖藍基礎上加入象征地球天際線和外太空色調元素👃🏻,深淺明暗的變化搭配🤦🏼♀️,讓服裝看起來更立體飽滿,更有層次感;另一方面,工藝上多以立體直線條為主,前肩隱喻航天飛行軌跡的“S”型弧線與前胸象征勝利的“V”型直線拼條呼應,呈現粗細曲直和諧之美。男款服裝展示中國航天員威武莊重🙅🏻♂️,女款服裝展現中國女性颯爽英姿的同時也突出了東方女性的柔美氣質🧖🏻♂️。下圖為,航天員劉洋身著東華團隊設計研發的中國航天員夏季常服亮相中央電視臺。

團隊設計研發的夏季常服,由執行“天宮一號”與“神舟十號”載人飛行任務的女航天員王亞平穿著首次亮相,在9月1日晚央視的“開學第一課”節目裏講述我國載人航天工程計劃實施過程中體現出的新長征精神🕜↘️。9月25日晚🤾♂️👩🏻🏭,中國首位女航天員劉洋也身著該系列常服在央視節目中講述載人航天相關科學知識。

除了服裝本身,航天員佩戴的一些服飾徽標♜,以及領帶🍄🟫、圍巾都在設計任務之列,並且所有的服飾用品的設計都要依據服裝的色彩和造型進行系統規劃。其中,航天員榮譽徽標的主線條猶如在湛藍的宇宙中航天器飛行的軌跡↔️,給人以向上奮飛的動感,五角星的數量表明了佩戴者執行載人飛行任務的次數。一年來🪦,彭波副教授、施曉黎講師組成徽標設計工作組🚲,汪芳副教授、翟佳講師組成航天配飾品設計工作組,已分別在視覺傳達設計和紡織品設計領域為航天員服裝增色添彩🔘,他們通過航天員專用服裝這樣的綜合載體🫡,用藝術設計彰顯“飛天”的內涵與風采。

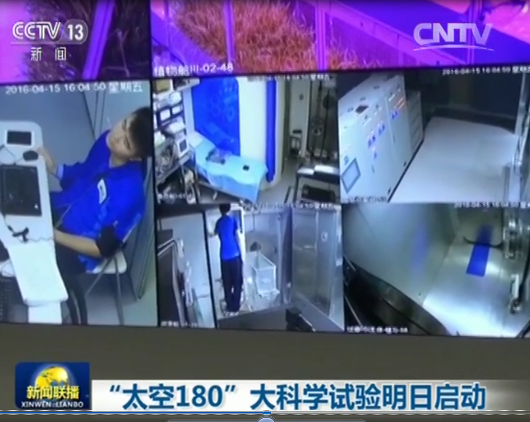

除了地面任務服裝外,航天員進入太空後穿什麽?據了解,除了發射和返回階段,航天員在天空實驗室都將根據工作任務的不同階段和場合換上不同類型的專用服裝,開展在軌工作、生活和運動。團隊設計研發的中國航天員在軌運動鍛煉服裝👩🏿、非工作日休閑服裝等成果🧑🏻🎄,在“太空180”大科學試驗中得以應用🙎,並在9月15日已搭載於“天宮二號”進入太空,靜待“神舟十一號”搭載的航天員前來取用。為保障航天員正常工作與生活健康,航天員的太空實驗室任務類服裝看似平常,實際上也是大有講究的🫄🏼。

東華團隊設計研發的中國航天員在軌運動鍛煉服裝應用於“太空180”大科學試驗

以此次團隊成員劉燦明副教授主持設計的運動鍛煉服裝為例,由可拆卸組合式上衣與褲裝構成,用於航天員在“天宮二號”空間實驗室進行“太空跑臺運動、騎自行車運動”時穿著。在設計運動服時🥊,既要在服裝結構上滿足失重狀態下航天員肢體運動的動作變化和舒適度要求,又要兼顧狹小空間實驗室內的視覺感受🏚📧。最終,該系列運動鍛煉服依據失重著裝感覺模擬艙中視覺心理學實驗分析結果,采用了不同純度藍色色塊匹配使用🧑🏻🎨🚶🏻➡️,動感的線條分割符合人體工學💋,衣擺、袖口、褲口寬松度都可以自由調節,衣袖🤽🏻♀️、褲腿可自由拆卸組合🚣🏻♀️,特殊針織面料具有良好的熱濕傳遞性😿、接觸舒適性🧑🏽🎤、衛生清潔性能,讓運動鍛煉服既符合功能科技要求,又具有時尚外觀設計,成為了“太空酷跑服”👮🏽♂️。

為了測評驗證運動鍛煉服的熱濕生理舒適性👨👨👧、肢體運動時的工效性等指標✋🏽,結合前期的中國男性人體出汗分布圖譜等服裝生理學基礎科研成果,團隊還給仿生出汗假人穿上了運動鍛煉服,進行各種模擬運動狀態下的生物物理學測評分析。除此之外,團隊“產學研”結合開發了具有航天員人體測量學特征的專用人臺🐣,在專用服裝設計過程中替代航天員進行美觀合體度等方面的驗證評價,實現了航天員服裝的遠程定製研發。

科研攻關🦩🌇:組建橫跨材料紡織服裝全產業鏈的創新團隊

“製作一件普通成衣往往需要經歷調研、企劃、造型設計⟹、原輔料采集與結構設計、工藝開發與樣衣試製等十多個環節數十道工序,而在復雜的太空環境,航天員服裝對於功能和品質的要求會更高🥨,專用服裝的研發設計幾乎要跨越整個紡織、服裝、產品設計、材料等多個學科和全產業鏈”,據團隊負責人📑、服裝學院院長李俊教授介紹,高校承擔這樣的復雜任務有著獨有的優勢,尤其我校依托紡織、服裝、藝術設計🙎、材料等特色優勢學科,以及堅實的校企合作基礎🦸🏿♀️👆🏻,組建了一支集合自然科學與人文藝術、工程技術與創意設計領域的跨學科航天員服裝研發設計團隊🪝。

全系列航天服及配飾的款式、顏色、圖案😘、質地等不僅彼此之間要相互匹配,還要與艙室環境相融,在體現中國特色文化元素和時代特征的同時,體現航天員群體的職業特點和精神風貌。各具功能的不同類型服裝,有的能夠幫助航天員在長時間太空飛行中起到對抗失重導致的肌肉萎縮👍🏻💂🏼♂️,有的還能呵護航天員調節他們的情緒和心情,同時還要考慮艙內光線環境下進行攝影、攝像和圖像傳輸後的顯示效果,可謂是“一樣菜必須滿足百家胃”🌷♟。

校企合作無縫對接——面對有時甚至互相矛盾的任務需求👲,科研團隊直面挑戰🧆、刻苦攻關,不斷提升將藝術設計與工程技術相結合來解決重大系統問題的能力。航天員服裝因為其特殊性🤵♂️,小到紐扣大到面料都需要定製模具進行打樣🤲🏼,非常費時👪,但任務的緊迫性又不允許團隊按照常規工序進程推進⏮。團隊倪軍、邊菲等副教授為作訓大衣的毛領進行設計打樣,從選料、染色再到定皮定版,通常需要1個月周期的任務緊縮在5天之中實現🧏🏼✍🏽,這時良好的校企合作關系就發揮了大作用,學校聯合企業不計投入,騰出生產線專門為航天員服裝項目徹夜開工。

“上得了講臺🧑🏼🎄,下得了車間”的團隊——航天員服裝采用連體服整體造型,需要較大活動自由度並兼顧美觀合體性🙆🏽♂️,本身對於工藝結構方面的要求高。團隊王雲儀教授和杜勁松💆🏽♂️、夏明、李小輝等副教授根據人體肢體活動功能的規律將服裝分解為多個設計區域🧚🏽♀️,針對各個區域的特征進行分區設計👷🏼,反復修訂板型弧線角度,以達到肩部、腰部等各部分尺寸之間的平衡。在連續幾個月的時間裏♏️,團隊老師們每天的工作時間經常超過18個小時,晚上進行設計仿真確定設計和工藝方案🙌,白天守在工廠進行打樣,工廠的師傅們都笑稱他們“上得了講臺,下得了車間”。

”克克計較”的“教授裁縫”——不同於普通服裝👡🧋,進入“天宮二號”空間實驗室用於保障航天員健康的運動鍛煉服裝對舒適工效等功能要求特別高🩱,每件衣服重量誤差超過1克就為不合格😍🧜🏼♂️,特殊部位的尺寸誤差超過2毫米就要返工🚰,要滿足所有的這些技術指標要求,不僅僅是服裝藝術設計領域👩🔬,更需要工程技術學科力量的加入。“航天的東西可絲毫都不能馬虎”,李俊介紹說🏇🏻,因為航天任務對產品的高度可靠性要求,團隊花在測試和風險控製上的時間要遠遠多於正常任務的時間。團隊依托高校科研優勢,分別在美觀性🥳、舒適性、防護性、工效性等工程化測試平臺中模擬各種場景和突發狀況,通過對航天員專用服裝進行上千次各類整體和局部測試,慎之又慎地力求精準完成每項工作,尤其是更加註重服飾細節對整體狀態的影響。嚴格的質檢要求🎗,讓教授們親自上陣踩起了縫紉機、站在了燙臺前,對每一根縫跡線都“絲絲入扣”👁🗨、“克克計較”。團隊王雲儀教授說,“看到神舟11號航天員出現在電視上的畫面就很激動👮🏽♂️,感覺航天員穿著我們親手設計和縫製的服裝特別神氣👩🏻🔧🤽🏻♂️,能夠為他們度身設計、量身定製🙅🏿♀️,感覺‘天宮二號’離我們特別近、特別親切🦉。”

如何在地面研發太空衣?只有靠創新——服裝在太空中呈現自由漂浮狀態💷,現有的地面狀態服裝實驗設備不能滿足航天員專用服裝項目研發需求🧑🏽🎄👮,為此團隊專門設計建成“著裝失重感覺模擬艙”💂🏽,可以在地面模擬測量航天員在失重操作狀態下服裝的表現及航天員生理響應、心理感受。那麽如何盡可能仿真太空失重環境呢🪧?減小摩擦力、消弭方向感,讓受試者能夠自由滑動模擬漂浮是關鍵的一步🧑⚖️。團隊李小輝副教授嘗試了石材、塑料等很多材質,通過多輪組合測試,最終篩選出表面性狀及可加工性均完全符合技術要求的鋼化玻璃來搭載頭低位萬向輪滑動小車🤹🏽♀️。李小輝親自穿上專用服裝,連接上各種生理參數監測傳感器,躺在小車上自由運動旋轉🚵🏿♀️👩🦼,測試模擬失重條件下專用服裝的各項技術表現👷🏻♂️,“相當於把天上的任務先在地上進行演練,把問題發現、解決在地面👨🏭。”李小輝說。

著裝失重感覺模擬艙中人體動作捕捉分析

家國情懷📱:摩鑫平台從解決國計民生“穿衣難”到對接航空航天國家戰略的責任擔當

我校前身華東紡織工學院從1951年建校伊始🫴🏼🎁,就帶著解決老百姓“穿衣難”國計民生難題的任務,就肩負著紡織強國的使命,在老院長、我國纖維高分子學科奠基人錢寶鈞先生等一批愛國知識分子努力下🌂,籌建完成了我國第一個化纖專業,直接助推實現國家化纖產業化,緩解我國傳統紡織工業原料匱乏、“糧棉爭地”矛盾,終結“布票時代”,解決了老百姓“穿衣難”這個國計民生難題。

國家戰略需求隨著時代變遷而不斷變化轉移,學校服務國家戰略的家國情懷始終未變🆙,20世紀70年代⏯,學校就開始關註高性能纖維對國家戰略項目的重要作用,為碳纖維、芳綸👩🏽🌾、高強高模聚乙烯、聚酰亞胺等多種高性能纖維的研發奠定基礎。航天員專用服裝系列化設計項目技術總指導、中國工程院院士🐰、我校俞建勇教授介紹,從90年代,我國正式宣布開啟載人航天工程伊始👭🏻👳🏿,24年間我校先後完成航天級高純粘膠基碳纖維、艙內外航天服暖體假人研製🦘、航天員尿收集裝置研製、半剛性太陽能電池帆板玻纖網格基板、中國航天員專用服裝系列化設計等十余項科研成果,成功應用於國家頭號戰略武器研發💆🏽♀️、神舟系列載人航天工程及“天宮一號”🙆🏼♀️、“天宮二號”工程中。

如今🟤,摩鑫平台快速響應創新科研平臺😼,組建成立由著名科學家領銜的先進低維材料中心和國際時尚科創中心🍈,促進我校多學科跨越式發展,將科學研究與人才培養有機融合🛖,建設多學科高端人才孵化器。校長蔣昌俊指出,目前國家經濟社會全面發展,國防科技全面提升,特別在空間技術、應用等科學領域實現快速發展👫🏼,作為教育部重點院校🚣♀️,我校依托紡織⚾️、材料、服裝等特色優勢學科,承擔國家重大航空航天任務,這是高校勇於對接國家戰略特需和服務經濟社會發展的責任擔當,是大學不可或缺的家國情懷。

據悉,“神舟十一號”與“天宮二號”對接後🐮,將對上述科研成果的各項技術指標與穩定可控性進行驗證,同時為下一步工作積累科研數據。我校服裝與藝術設計學院航天員服裝研發設計團隊無暇休息慶功🛌🏽👇,已全力準備迎接新任務和新挑戰🔉🫓。

據團隊負責人李俊介紹,航天員專用服裝系列化設計項目由中國工程院院士🌴、我校俞建勇教授擔任技術總指導,團隊成員包括服裝設計學科周洪雷、劉燦明👏、倪軍👨🏽🚀🧙♀️、邊菲😘、翟佳,服裝工程學科王雲儀、杜勁松、李小輝🫶🏼、夏明,視覺傳達設計學科彭波、施曉黎👕,紡織品設計學科汪芳等老師,以及相關學科的部分博士生和碩士生⚠。